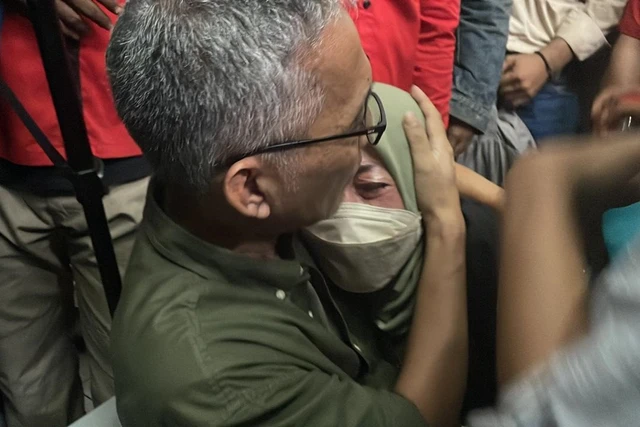

Pilihan-Rakyat.com, Jakarta – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Delpedro Marhaen terhadap Polda Metro Jaya. Dengan keputusan ini, status tersangka yang melekat pada Delpedro tetap sah secara hukum. Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka yang langsung memicu reaksi emosional dari pihak keluarga, terutama sang ibu, Magda Antista, yang menangis histeris di ruang sidang. Ia berteriak bahwa anaknya tidak bersalah dan menuding adanya ketidakadilan dalam proses hukum yang menjeratnya.

Sementara itu, hakim tunggal dalam putusan tersebut menegaskan bahwa penetapan tersangka oleh kepolisian sudah sesuai dengan prosedur hukum dan didukung oleh dua alat bukti yang sah. Dalam pandangan majelis, tidak ada pelanggaran prosedural yang dapat membatalkan status tersangka Delpedro. Namun, keputusan itu justru mempertegas jarak antara penegakan hukum secara formal dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat terutama keluarga dan pendukung Delpedro.

Peristiwa tangisan dan kemarahan keluarga Delpedro di ruang sidang mencerminkan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kekecewaan. Ia adalah simbol dari ketegangan yang terus berulang dalam sistem hukum Indonesia: benturan antara legalitas dan legitimasi moral. Ketika publik melihat seseorang yang mereka anggap membela kepentingan rakyat justru dikriminalisasi, muncul pertanyaan besar apakah hukum masih berpihak pada keadilan substantif, atau sekadar menjalankan prosedur tanpa nurani?

Penolakan praperadilan ini juga membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang bagaimana sistem hukum Indonesia memandang kebebasan berekspresi dan perbedaan pandangan. Jika kritik sosial dan aksi kemanusiaan mudah ditafsirkan sebagai pelanggaran hukum, maka demokrasi kehilangan makna dasarnya. Rasa takut dan ketidakpercayaan publik terhadap aparat bisa tumbuh, terutama ketika proses hukum tidak disertai transparansi dan akuntabilitas yang memadai.

Keputusan hakim memang menyatakan bahwa bukti telah mencukupi, tetapi publik jarang mendapat kesempatan untuk menilai keabsahan proses itu secara langsung. Ketika pengadilan hanya berkomunikasi lewat putusan, tanpa menjelaskan prosesnya secara terbuka, maka keadilan hanya tampak legal secara administratif bukan sosial. Legitimasi pengadilan seharusnya tidak berhenti di meja hakim, melainkan juga di ruang publik tempat kepercayaan masyarakat dibangun.

Pada akhirnya, kasus Delpedro bukan hanya soal satu nama, tetapi tentang cara sistem hukum memperlakukan manusia di dalamnya. Tangisan seorang ibu di ruang sidang menjadi pengingat bahwa hukum tidak bisa hanya berbicara dalam bahasa pasal, tetapi juga harus menyentuh hati nurani. Sebab ketika rasa keadilan publik retak, maka sekuat apa pun argumen hukum dibangun, kepercayaan terhadapnya akan tetap runtuh.